O vampiro de poucas palavras

Viva Dalton Trevisan, o escritor minimalista que explorou repetições, clichês e estereótipos para dar vida a uma "legião de pobres-diabos" — e se tornou um dos maiores contistas do nosso tempo

Este artigo é parte da série Páginas Tropicais, que está apresentando grandes narradores e narradoras do Brasil — na minha modesta opinião, é claro.

É um conteúdo exclusivo para assinantes pagos de O Lento Alento.

Boa leitura!

Renato Essenfelder

Os obituários se multiplicaram pelos jornais, revistas e sites especializados mundo afora: “Morre Dalton Trevisan”.

Mas todos estavam errados.

Dalton decididamente não era um dos maiores escritores paranaenses, como diz a manchete, nem mesmo um dos maiores nomes da literatura brasileira. Não. Um dos maiores contistas nascidos no Brasil? Isso parece mais próximo da verdade.

Dalton era um dos maiores contistas da atualidade, ponto.

Em todo o mundo.

Não é exagero afirmá-lo, e de novo lamento a timidez dos nossos intelectuais, da nossa gente em geral. No artigo que escrevi sobre Nelson Rodrigues, já dizia que, não fosse nossa síndrome de vira-latas, orgulhosamente diríamos que Nelson foi um dos maiores dramaturgos de todos os tempos.

Dalton padece do mesmo mal.

Ele é muito maior do que a gente imagina.

Uma tela em branco

Paradoxalmente, contudo, o melhor obituário para Dalton Jerson Trevisan seria uma página em branco.

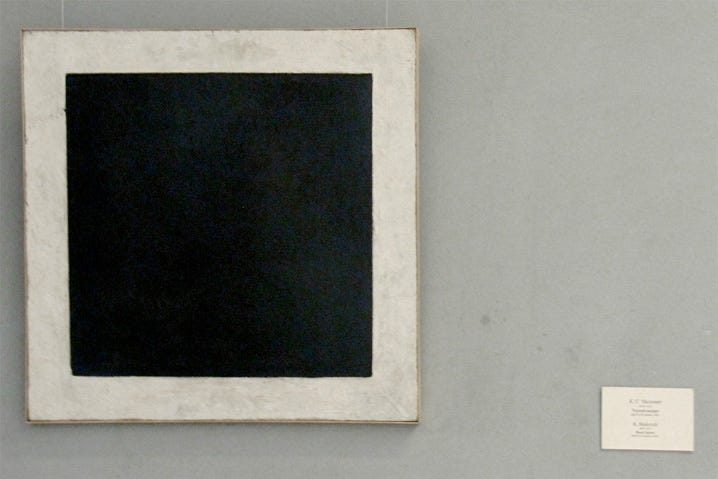

Uma das mais importantes críticas literárias do país, Berta Waldman, autora do livro-tese Do Vampiro ao Cafajeste, sobre Dalton, aproxima o escritor à pintura de Malievitch, russo considerado mestre da arte abstrata. Em 1918, Malevich expôs “Quadrado preto sobre um fundo branco”.

A obra de certa forma inaugura o movimento artístico chamado suprematismo, que propunha a supremacia do puro sentimento, com obras que destacassem sobretudo a sensibilidade do pintor.

Sobre o Quadrado preto, Malievitch afirmou:

— Eu sentia apenas noite dentro de mim, e foi então que concebi a nova arte, que chamei suprematismo.

Na literatura, diz Waldman, Dalton parecia ambicionar coisa parecida. Seus contos são marcados pela ambição de chegar à “superfície lisa e polida” da página em branco, expondo, assim, o esqueleto do real.

O conto era o seu domínio absoluto. Ele se aventurou em outras formas, nomeadamente com A Polaquinha (1985). Apesar de ser frequentemente classificada como romance, a obra apresenta características mais próximas da novela, com um único núcleo dramático — espécie de “conto espichado”, como apontado por Berta Waldman, com diálogos curtos e grande intensidade dramática.

Dalton também escreveu crônicas e textos híbridos, que misturam elementos da prosa e da poesia, como em Em Busca de Curitiba Perdida (1992).

Sua primeira publicação por editora comercial foi Novelas Nada Exemplares, que surgiu em 1959. Os livros anteriores, artesanais, ele renegava (no entanto, parece que preparava uma surpreendente reedição de um deles). Era obcecado, a propósito, por reedições. Não havia texto sagrado, para ele. A cada nova edição, reabria sua caixa de ferramentas. Para a alegria dos arqueólogos literários, que gostam de comparar as alterações entre uma e outra versão de um mesmo conto, Dalton não tinha pudor em fazer mudanças substantivas em novas edições de velhos livros.

Sobrevoando toda a sua vasta obra (com mais de 50 livros publicados), é fácil identificar uma tendência ao enxugamento, à concisão máxima e absoluta — marca que o aproxima, novamente, da utopia da página em branco, crua e dura. Dalton publicou regularmente por inacreditáveis 80 anos, e seus textos, ao longo das décadas, foram continuamente diminuindo de extensão, mas não de intensidade.

A mancha de texto nos livros ia cedendo mais e mais espaço à página em branco e ao desvario do nosso olhar, das nossas fantasias. Imprimia fragmentos da realidade que se iam colando aos nossos próprios cacos, provocando um tipo de simbiose rara.

O procedimento aparece por exemplo em haicais como:

Dou com um perneta na rua e, ai de mim, pronto começo a manquitolar.Ou então:

A chuva engorda o barro e dá de beber aos mortos.E também em ministórias (termo dele) como:

Rataplã é o gato siamês. Olho todo azul. Magro de tão libidinoso. Pior que um piá de mão no bolso. Vive no colo, se esfrega e ronrona.

— Você não acredita. Se eu ralho, sai lágrima azul daquele olho.

Hora de sua volta do colégio, ele trepa na cadeira e salta na janela. Ali à espera, batendo o rabinho na vidraça.

Doente incurável. O veterinário propõe sacrificá-lo. A moça deita-o no colo. Ela mesma enfia a agulha na patinha. E ficam se olhando até o último suspiro nos seus braços. Nem quando o pai se foi ela sentiu tanto.É a partir dos anos 1970, com O Pássaro de Cinco Asas, que Dalton se dedica mais laboriosamente do que nunca a reduzir, cortar suprimir. Seu alvo são os haicais e as ministórias.

Quer atingir a palavra descarnada, chegar ao osso da experiência.

Corta frases pela metade, cria um ritmo que almeja o mínimo, o silêncio, a página em branco.

Mas o que esse silêncio grita?

Uma tela em constante movimento

Dalton é repetitivo. Mais do que repetitivo, é obsessivo. Suas estórias estão presas à mesma história, à nossa história, do tempo presente. Nesse sentido, embora tanto Nelson Rodrigues quanto Dalton Trevisan sejam escritores considerados malditos e pornográficos, eles estão muito distantes entre si.

Nelson espia a intimidade burguesa pelo buraco da fechadura para alcançar a dimensão mítica da nossa tragédia cotidiana, e ali flagra incestos, assassinatos, traições e estupros. Em Dalton não há mito, não existem maldições ou destinos. Ele retrata a vida (marginal, violenta e horrível) mais banal da periferia de Curitiba. Seus textos se atualizam no mesmo ritmo do Brasil — e do mundo. Dos cafajestes e das prostitutas nos anos 1960 e 70 ele avança para os viciados em crack dos anos 80 e 90 e chega aos fanáticos evangélicos, mais recentemente.

Modismos, avanços e retrocessos nos costumes aparecem em sua prosa. O espelho de Dalton, voltado a nós, está em constante movimento. Em Nelson, não. Em Nelson, estamos condenados ao mito, à tragédia que é nascer, viver e morrer em um corpo desejante, sempre insatisfeito, cujo único destino é a morte. Nesse sentido, Nelson é atemporal, enquanto Dalton carrega as marcas do seu/nosso tempo, mas sem jamais se fossilizar. O tempo de sua literatura muda no mesmo passo da vida aqui fora.

Dalton tinge seus contos com um hiper-realismo que Berta Waldman compara ao procedimento de outro pintor: Edward Hopper. Ambos compartilham um olhar meticuloso sobre a solidão e as relações humanas. Ambos são mestres na captura do ordinário, expondo a fragilidade e a alienação em cenários cotidianos.

O Vampiro de Curitiba nos escrutina com frases curtas e cortantes, revelando segredos, rancores e desejos reprimidos em sua cidade claustrofóbica. Hopper, por sua vez, usa a luz e a composição para congelar momentos de vazio e desconexão, como nos célebres Nighthawks e Morning Sun, onde a arquitetura urbana e os interiores de cafés ou quartos traduzem a introspecção.

Enquanto Dalton foca nos diálogos entrecortados e silêncios que denunciam a alma perturbada e inquieta de seus personagens, Hopper faz o mesmo através de olhares perdidos e paisagens vazias. Em ambos, o sentimento de solidão e abandono é palpável.

A origem do Vampiro

Dalton era conhecido como O Vampiro de Curitiba. Mais do que um apelido, a expressão deu substância a uma espécie de persona (corporal e literária), um símbolo que encapsula a essência da obra do autor e sua forte ligação com a cidade.

A alcunha surgiu após o lançamento, em 1965, do livro de contos O Vampiro de Curitiba, que tem como protagonista Nelsinho, um maníaco sexual doentio, obcecado por mulheres, que perambula pela noite curitibana. O apelido carrega ironia e humor tragicômico, características visíveis na obra de Dalton (e que se acentuam com o tempo), e critica o moralismo hipócrita da sociedade curitibana.

O próprio Dalton, recluso e avesso à vida pública, se identificou com a figura do vampiro. Em 1998, lançou a coletânea Quem Tem Medo de Vampiro?, onde textualmente se coloca como observador da sociedade, alimentando-se de histórias e dramas humanos para criar sua literatura.

Vampiro sim, mas de almas. Espião de corações solitários. Um escorpião de bote armado. Eu só invento um vampiro que existe.Assim o autor se apresenta, sem autopiedade, como convém a um vampiro, e resume em poucas linhas (é claro) todos os principais elementos de uma escrita obsessiva, repetitiva, mas não por isso menos desconcertante:

Há que de anos escreve ele o mesmo conto? Com pequenas variações, sempre o único João e a sua bendita Maria. Peru bêbado que, no círculo de giz, repete sem arte nem graça os passinhos iguais. Falta-lhe imaginação até para mudar o nome dos personagens. Aqui o eterno João: “Conhece que está morta.” Ali a famosa Maria: “Você me paga, bandido.”

Quem leu um conto já viu todos. Se leu o primeiro pode antecipar o último — bem antes que o autor.

…

Mais de oitenta palavras não tem o seu pobre vocabulário. O ritmo da frase, tão monótona quanto o único tema, não é binário nem ternário, simplesmente primário.

O Vampiro de Dalton, ou o Vampiro Dalton, não é a figura clássica da mitologia europeia. Quando chega ao Brasil, conforme argumenta Berta Waldman, aquele vampiro “perde as asas e se transforma em todos nós”. Trata-se de um vampiro que, nacionalizado, vira um cafajeste. Desse lugar, ele narra a história da província curitibana, que é também a história de um país que se industrializa e cresce projetando atrás de si as sombras da violência e da alienação que vicejam no Brasil moderno.

Conforme observa o professor de Literatura Brasileira da USP Hélio de Seixas Guimarães, a banalização e a espetacularização crescentes da violência nesse Brasil moderno, que parecem ter se tornado os grandes marcadores temporais da “evolução” dos tempos e costumes, foram inscritas por Dalton nas personagens e situações criadas em sua ficção. É como se a escrita de Trevisan no seu conjunto estilizasse os grandes e pequenos crimes, taras e patifarias que alimentam o noticiário e parecem estruturar o país e o mundo.

O Vampiro de Curitiba aparece nesse contexto como uma metáfora da impossibilidade de convívio com o outro — já que o outro, para o vampiro, é sempre presa a ser reduzida a ele mesmo, e nunca, de fato, um outro.

O Vampiro tem também acesso privilegiado a uma “legião de pobres-diabos que efetivamente não protagonizam nada nem vivem qualquer clímax, apenas a repetição monótona, canhestra e deslocada do que se vê cotidianamente na rua, nos jornais e na TV”, completa Guimarães.

Esses são os personagens, os temas, o universo do Vampiro.

Incapaz de se relacionar, e incapaz de evitar o desejo (sua sede mortal), ele toma, arranca, violenta.

O universo ficcional de Dalton é também caracterizado pelo rebaixamento sistemático de todas as coisas. Não há espaço para a altivez e o sublime. Lá, onde habitam as criaturas da noite suja, o erótico se reduz a pornográfico; o ouro, a bijuteria; o malandro, a cafajeste; a mulher dos outdoors, a dona de casa ou prostituta, diz Waldman. Não há espaço para sentimentalismo nem condescendência. Nem mesmo para indignação. Dalton parece dizer, a todo momento, que a vida é assim mesmo, feita de sangue, sexo, suor e lágrima. Não existe lição de moral. Não existe moral, mas, sim, a lei da natureza. Sobrevivem os mais fortes.

O desencanto da prosa de Dalton aparece, por exemplo, no conto Dois Velhinhos, publicado em Mistérios de Curitiba (1979).

(Interessante, aliás, sublinhar que, com o tempo, Dalton desistiu até mesmo de dar título aos seus contos, limitando-se a numerá-los dentro das obras.)

Dois velhinhos

Dois pobres inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo.

Ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora. Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz. Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado, anunciava o primeiro: — Um cachorro ergue a perninha no poste.

Mais tarde:

— Uma menina de vestido branco pulando corda.

Ou ainda:

— Agora é um enterro de luxo.

Sem nada ver, o amigo remordia-se no seu canto. O mais velho acabou morrendo, para alegria

do segundo, instalado afinal debaixo da janela.

Não dormiu, antegozando a manhã. Bem desconfiava que o outro não revelava tudo.

Cochilou um instante — era dia. Sentou-se na cama, com dores espichou o pescoço: entre os muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo.

Gráfico e pornográfico

Uma ministória do livro Ah, é? (1994), já na fase em que o conto prescinde de título, ajuda a entender a relação do Vampiro Dalton com o sexo.

Ao tirar a calcinha, ele rasga. Puxa com força e rasga. Vai por cima. Ó mãezinha, e agora? Com falta de ar, afogueada, lavada de suor. Reza que fique por isso mesmo.Chorando, suando, tremendo, o coração tosse no joelho. Ele a beija da cabeça ao pé — mil asas de borboleta à flor da pele. O medo já não é tanto. Ainda bem só aquilo. Perdido nas voltas de sua coxa, beija o umbiguinho.

Deita-se sobre ela — e entra nela. Que dá um berro de agonia: o cigarro aceso na palma da mão. Mas você pára? Nem ele.

Por vezes pornográfica, a prosa de Dalton não é excitante — muito menos erótica. As descrições são tão cruas que parece que o ato sexual foi isolado e visto ao microscópio.

Continue a leitura com um teste grátis de 7 dias

Assine O Lento Alento, por Renato Essenfelder para continuar lendo esta publicação e obtenha 7 dias de acesso gratuito aos arquivos completos de publicações.